| 地理 | ||||||||

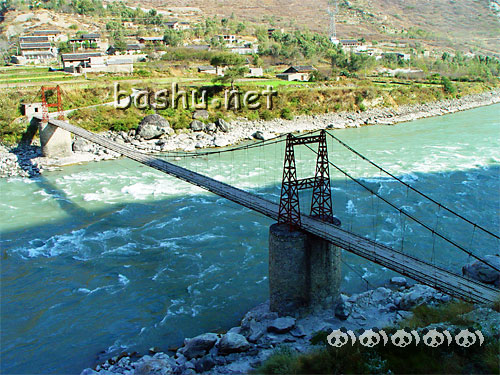

泸定县岚安乡贵琼人宗教习俗 ⊙金绥之/调查整理 提要 贵琼藏族主要分布泸定县岚安乡和泸桥区诸乡,因操贵琼语(又称“顾羌语”)故名,人口约一万。该族还分布康定上下鱼通区及金沟区,人口亦不下一万。他们的宗教习俗、语言结构属羌语支,除分布上述地区外、几乎遍及横断山脉区六江(怒江、澜沧江、金沙江、雅砻江、大渡河、岷江)流域,如阿坝州、凉山州、渡口市各区县,统称“西番”。其间蕴藏着不少民族文化历史的“活化石”。改革开放以来,颇为国内外学者关注。本调查只是抛砖引玉。 金绥之,本名钱安靖,1927年生,四川大学宗教研究所教授 1986年7月下旬,我们赴甘孜州泸定县,就该县岚安乡贵琼人的宗教习俗和社会历史等调查访问了岚安乡文化站站长黄能贵等多人。参加此次调查的有原四川大学宗教研究所的马庆川同志。现将此次调查情况结合其他材料综合整理如下。 一、贵琼人的来源迁徙传说 岚安乡位于泸定县北,是濒临大渡河边的高山盆地。全乡居民共3000余人,其中70%为贵琼藏族,约2500人。当地贵琼人因汉化较早,故新中国建国之初将其定为汉族。1980年代初当地贵琼人要求更改民族成分,经上级人民政府调查识别后,于1986年改定为藏族。 据当地老人传说,贵琼人原为古羌人遗裔,其先民先居邛雅一带,蜀汉时代因汉羌发生纠纷,被诸葛亮派兵打败。雅安谈判时,诸葛亮要羌人不要再过单纯的游牧生活,动员羌人由高山迁居河谷坝地,从事农耕,以种田织布为业。此后,有部分羌人迁居河谷地带,学会了耕田织布;而另一部分羌人不愿改变原来的生活方式,从邛雅迁往天全,再迁泸定的岚安一带。老人们说从征战中迁到岚安的,最初只有几户,居住在名叫“如衣岗”的山緻上。 当时整个泸定地区是个无人区,岚安为高山上的沼泽地,即呈一小盆地,盆底为深泥潭,盆边皆茂密森林,现在的岚安坝当时不能居住,故初迁此地的人,最初只能住“如衣岗”。后来在漫长的历史发展中,随着人口的繁衍和开发的进展,居民点从“如衣岗”逐步发展到“乌衣呷”,再到“呷得足乌”,即由高山盆地边缘逐步向盆地底部纵深处发展。当盆地底部开发后,原先的居民点如“如衣岚”“乌衣呷”和“呷得足乌”等地,就显得非常偏僻了,居住此地的贵琼人到明清时代才开始学讲汉语。 大约在唐代,岚安的开发已发展到岚安大坝中心,据说此时沼泽地已全部干涸,人们的居住和耕作区向肥沃的坝子发展,至今尚有《金鸭子》的历史故事流传下来。大约从此时开始,已有一条从雅安、天全经岚安,至瓦斯沟过大渡河,到西藏的官道(即驿道),岚安是这条重要通道上的必经之地,此时到岚安的人渐多。 由于西藏吐蕃崛起,其势力向东发展,占领了大渡河、雅砻江流域,派藏兵驻守岚安一带。为巩固其统治,吐蕃对其占领区的土著实行文化宗教同化,西藏本波教即于此时传到岚安。吐蕃崩溃后又传来喇嘛教,藏族大喇嘛乌吉勒木齐曾到岚安传教。岚安建有古喇嘛庙三座,至今遗址尚存。 唐代曾在岚安设龙岩羁縻州,五代十国和宋代改名岩州、明代划归天全奴洛土司管辖,设岩州长官司。明代岚安最兴盛,开辟土地一万余亩,后来有些土地荒芜,至今遗痕尚存,当时的屋基也在。明朝在岚安设官府、今府第衙门、较场、刑场遗址犹存。明朝还在岚安设茶马司,在此进行茶马贸易,今遗址屋基还在。到清代,从雅安、天全经泸定、康定到西藏这条路通了,取代了从雅安、天全经岚安至瓦斯沟过大渡河,到西藏这条古道。由于大道南移、岚安逐渐衰落。宋明以来,岚安一直称岩州,后更名昂州。1947年国民党考试院院长戴传贤到西康的泸定,以昂州山峦耸翠,时隐时现,改名岚安。岚安居民除土著的古羌人遗裔外,有从天全迁去的,有吐蕃统治时期戍守屯兵留下的,有汉人当兵、背茶、做小商贩到此落户的。  大渡河对岸的已废弃的山村,属于岚安乡,这岚安地名还是广汉人,国民党的思想家·戴季陶改的名。因相隔遥远,山村的情况不明,我只是临时停车下来拍摄了这张照片,后据郭建勋先生说,这是由于“当地百姓早在1980年代初就自发地搬下到河谷的。最重要的原因是当地风沙大,原来住的地方正当风口,但原来在高处主要是出于防御的作用。泸定八景之一的‘象鼻吹沙’,就在村口”。这个院子,恐怕也是大户汉族人家的,以后有机会,我一定会就近去考察一下 地点:烹坝乡·泸定县·甘孜藏族自治州 时间:2004-11-09 15:04:09 岚安与康定县东北的鱼通区仅一大渡河之隔,相踞不过20多华里,两地居民同属贵琼九支,婚贸关系十分密切。但1950年泸定县将岚安居民定为汉族,而康定县却把鱼通区居民定为藏族。岚安居民与鱼通区居民本为一个民族,应受到党和国家对少数民族的照顾,故后来岚安居民要求改定为藏族。 西南各少数民族多有同诸葛亮有关的传说故事。岚安贵琼人流传着其先民与诸葛亮作战谈判后迁到岚安的传说,目前尚缺史料作参证,故此说难以为据。但贵琼人确是从雅安、天全迁到泸定、康定的,据康定县政协委员(贵琼人,宗教职业者“公巴”)高兴武说,他的祖辈是天全高土司后裔,鱼通区高姓不少均为天全土司族人,然而新中国1949年后,留居天全的成了汉族、迁到康定的成了藏族。不过,迁到泸定、康定的高姓人,都只有汉姓而无汉名。据史籍记载,宋明之际,雅安、天全、汉源一带,尚多青羌、弥羌、五部、六番等羌人部落,这说明岚安贵琼人的先民从雅安、天全迁到泸定岚安,可能不会早到蜀汉时代。 二、贵琼人的宗教习俗 岚安贵琼人把石头作为神灵崇拜,现因当地老年人不多,对此信仰的由来已说不清楚。他们崇拜天地山水风火雷等,而以对天神的崇拜最为隆重。贵琼人对五谷也很崇拜,凡有宗教祭祀活动,宗教职业者“公巴”必撒五谷驱邪。当地虽不产稻米,但对稻米亦颇崇拜。 动物崇拜中最突出的是崇拜羊神。每隔12年有一个羊年节,时在十月秋收之后。岚安以北大渡河沿岸的贵琼堡子男女老少都参加此节日,由会首、喇嘛和公巴主持。会期既到,杀羊祭奠,晚上打火把,各堡子将所杀羊的羊肉互相交换,祈求清吉平安。 从前贵琼人认为,人被“鬼怪”缠捉生病,患病须请公巴立水箸卜算,以桃或柳枝赶鬼收妖,即用桃柳枝做箭射杀鬼怪,或作法后砍一截桃柳枝装入罐内封埋。 新中国建立前,岚安贵琼人供奉的家神已改为红纸书写的“天地君亲师”牌位神、这显系汉式神。逢年过节向祖先焚香烧钱纸祭祀,最隆重是每年农历7月15日的中元节。春节前后须在祖坟上挂坟钱祭奠,这些与汉俗差不多。 最隆重盛大的节日是农历9月11日的“迎会”,又称“转山会”。所谓迎接是贵琼人传统神灵,祈求风调雨顺,五谷丰登,人畜平安。当日以堡子为单位,男女老少皆节日盛装,背着吃的东西,带着祭品,到附近森林茂密,景色秀丽的山上转山。这种活动是由堡子中几家老往户轮流当会首,全堡子凑集钱粮物资,经过一番筹划后举行。请神作法和祭祀活动由公巴主持。作法跳神时沿“神路”跳来跳去,公巴一边唱跳,一边撒粮食,呼唤山中禽兽来吃,表示当天让它们吃够,以后不准再糟蹋粮食庄稼,并请天神山神保佑全堡子人寿年丰。公巴敬神作法毕,大家即在山上吃醪糟和果子等,称为吃“小饮食”。然后大家回堡子坐席,开怀畅饮。宴毕,群起跳锅桩,唱歌看戏,尽欢而散。各堡子举办“迎会”后,还要在乡上集中举办一次。如岚安乡共五个堡子,各堡子办会后,乡上再举办一次大型迎会。贵琼人中的喇嘛教为宁玛派(红教),虽有流传,但并不很盛。他们主要信仰其固有原始宗教,其宗教职业者为巫师“公巴”,又名“汶献神”。公巴作法时身穿案子。案子,藏语称“堂卡”,原为藏族本波教宗教职业者作法时张挂的神像画。但公巴的案子不张挂在墙上,而是做成法衣穿在身上,作法时以显神威。公巴作法时头戴钱纸扎的羊角帽,敲羊皮鼓舞蹈,用贵琼语演唱。公巴的宗教活动本来是很独特的,后来渗杂了念藏文经,然而并不解其意。如从前公巴做丧事法事,只敲羊皮鼓,用贵琼语演唱,一般三天结束。后来须做三天,七天,甚至四十九天,全念藏文经,这与原来的原始宗教活动相去甚远。公巴既有父子承传,也有师徒相传。为人作法后,一般可得一套衣服,或可得鞋袜衣帽。 三、贵琼人的服饰饮食 贵琼人头包白色或青色大帕,身着长衫,拴白布或红布腰带。妇女穿青布领夹,脚穿扎花云云鞋。鞋的前端有一个像鹰鼻的尖嘴。鞋面的花扎得很好,形似天上的云彩,故称“云云鞋”。贵琼姑娘从开始学做针线起,直到出嫁之前,必须做若干云云鞋储备起来,以便在结婚时赠送亲戚家门。人死后必须穿云云鞋,据说不穿此鞋,祖先不认其为自己的后代。有关云云鞋的样式、做法和传说,与松理汶茂羌族的云云鞋完全一样。妇女戴耳坠,领上戴银牌,身穿兰色长衫青布领夹和白布衬衫,两条长发辫垂于左右,喜欢拴围腰。男女老幼都穿砍肩羊皮褂。青年小伙子穿麻窝草鞋。 贵琼人现在的主食是玉米。最早是荞子和圆根,后来引进玉米、黄豆,最后引进洋芋和小麦。玉米的吃法是先将其磨成面,调以开水,做成馍馍,在锅边烙后,丢入火塘烧熟即吃;或用玉米面做蒸蒸饭或饺团吃。黄豆磨后做成豆腐,做豆花或连渣菜。洋芋做主副食均可。肉食主要是猪肉。每家每年最少杀猪一头,有的杀二、三头。杀猪后处理猪肉有两种办法:一是做成猪膘,即杀猪后去头腿、剖成两半,吊在楼房里吹,家有红白喜事办筵席时吃;二是做成小块腊肉,逢年过节或客人来家时吃。敬神一般用最肥的猪膘肉。 贵琼人最喜爱的嗜好是自种兰花烟草和自酿的酒。酒有两种:一是白酒,即是节日饮的罐罐酒;二是咂酒,又称杆杆酒。咂酒装在一个大坛内,从坛口插入几根细竹管,众人轮流吸食。由于这种吃法很不卫生,易传染疾病,现在已改为碗喝,一人一碗。 四、贵琼人的居住情况 贵琼人聚族而居,以姓氏为单位居住在一起,一姓人住一个堡子。泸定县岚安乡的高、王、贾、余、陶、杨、杜等姓,各住一个堡子。前四姓被称为岚安的四大家族,后三姓称为三小家族。各姓氏互通婚姻外,还同大渡河对岸康定鱼通区的贵琼人通婚。 贵琼人的住房为一种木石混合结构的碉房,一般为三层或四层,呈四角或六角形。顶上一层用以打晒粮食和供神,即供白石神或插麻吕旗(喇嘛教神灵的表征),有的还在这层设经堂(喇嘛教的)。在白石神和麻吕旗旁放一香炉(“松枯”),祭神时用以熏燃檀香或柏香。中层用来堆放粮食和储藏较贵重的东西。如果是三层楼房,则这层还要住人,为主要生活用房。底层是关牲畜的畜圈。如果是四层楼房,则倒数第二层为储藏室,倒数第三层为住人的生活用房,包括住房、厨房兼会客室,室内有灶和火塘。底层关牲畜。这种房屋别致之处是屋内只有一根柱子,显得很宽敞。生活用房有一间堂屋,堂屋中有个火塘,饮酒待客跳锅桩均在此。房屋底层辟有一个厕所,直通二、三、四层,二、三、四层称为“吊脚厕所”。新中国建立后有的已不用这种厕所,而在房屋附近另建厕所。这种房屋以石垒成,坚固耐用,不少房屋已住了几代人,至今仍在使用。从形状看,一般上小下大,远望略呈塔状。最古老的碉房修得更高,顶部也更小,其上放一大石版即可盖顶。后来的房屋顶部修得较大,有的房顶的半边是亮出来的,称为“土楼”。土楼既是收割粮食的堆放处,又是喇嘛教的经堂。每家房屋大门顶部左右二角上方均绘有大牦牛角图案,人们进出大门时,仿彿是从牦牛两角之间来往,说明贵琼人对牦牛是很崇拜的,表明他们是古羌人之一支,即史籍所载是“牦牛种,越西羌”的遗裔。  贵琼人为什么修建碉房?传说古代常有外来侵犯,人畜和生命财产安全无保障,因而修建这种牢固的碉房,他们称为“邛笼”。碉房的墙有两尺多厚,用片石和泥木垒砌,中间夹以木条。木条既是一种装饰,又使石头与石头之间相互拉紧,不易倒塌,不怕外面用枪打或用笨重的器械撞击。当外面有强梁侵犯时,有一种特殊的墙眼,能从里面窥见,并可从此墙眼射箭或打枪抵御。碉房外面很光滑不怕火烧和水冲。新中国建立前,贵琼人即靠碉房自卫。 生活用房内的火塘边安置有三根石桩称为锅桩。其中有一根较大,两根较小。较大的一根靠近供神方位,称为上方,此锅桩代表贵琼人。两根较小的锅桩分别代表彝族和汉族。三根锅桩分别代表一个民族神,说明贵琼、彝族和汉族杂居毗邻,相互交往的历史悠久,以至在宗教信仰上有此明确的反映。 由于代表贵琼人那根锅桩的方位是上方,按照他们的习惯,这个方位的坐位是不能让给其它民族的客人坐的。为了尊重其习俗,其他民族的人到贵琼人家作客时,只能坐其它方位的坐位。这是其他民族的人到贵琼人家作客时必须注意的。 五、贵琼人的婚姻制度 从前贵琼人的婚姻不是自主的,甚至父母也无权完全包办,而是由一姓的族长作主。一般为姑舅表婚,即舅舅家女和孃孃家儿成亲。这种亲上加亲,又称“竹根亲”。一般本地姑娘不外嫁。整个婚姻必须经过说亲、定亲、开话、接亲等步骤。 说亲一般男家主动,如看中某家姑娘,则准备两把面、两瓶酒、一个猪肉,请红爷(介绍人)前往说亲。此人必须对男女两家都十分了解,并在当地有一定声望的人。红爷到女家说明来意,详细介绍男家情况,提出联姻要求,听听女家反应如何。如红爷认为可能性不大,则转告男家说亲无望。如认为可能性大,则建议男女两家各请自己的家门房族商量决定。在家门房族商量中,族长的意见往往起决定性作用。家门房族商量时,如有较大分歧则作罢。如无较大分歧,男家再请红爷到女家说亲,这就称为吃“定亲酒”。吃了定亲酒后是不能随便翻悔的。定亲若干年后才接亲,举行婚礼。 结婚前,男家请公巴算八字合婚,择定结婚年月日时,然后请红爷到女家正式通知何时接亲。送女家的礼品为半边猪的猪肉,一坛酒、几升米,称为吃“开话酒”。 办婚事前一天,男女两家均将家门房族请齐,推选家门中最有威望的人为总管,有的族长即为总管,整个婚事由总管主持。再推举出支客师(专门负责接待和安排宾客),内管(专管办婚事的钱财物资)。茶房(管烟茶)、酒房(管酒)、饭房(管厨房、炊事等)、跑堂(办婚事中需要什么随时听侯调遣)等,分工负责,包干到底,一切听从总管调度。举出这些执事人员后,主人即将准备办婚事的钱财物资交总管、内管全权支配,待三天婚事基本结束,总管、内管才将办婚事的帐目和剩余钱财物资交还主人。贵琼人办婚事分为请帮办、正筵、谢帮办三次。 办婚事的费用主要由主人自负,如自家确有困难,或短缺什么,主人可向家门房族提出,请求帮助。家门房族根据要求和自己的情况,凑集什么。由于贵琼人办婚丧事都是家门房族帮办,所以办婚事的前一天男女两家都请帮办,即于当日请家门房族吃酒,商量和安排如何将婚事办好。 办婚事期间,男女两家门房族都前来送礼。从前送粮食,新中国建立后送被单、被盖、箱子、毯子、衣服等,也有送钱的。 贵琼人的姑娘出嫁和男家接新娘到家时,都须请公巴敬神作法,所有仪式法事全由公巴主持。 新姑娘出嫁不坐花轿,而是由人背。不是夜半三更背走,而是白天背走。一般是哥哥(或弟弟)背妹妹(或姐姐)。如新娘没有兄弟,则由新娘的表兄或表弟背到男家。男家在接亲时尽管备有一匹披红戴花的马到女家,但新娘并不骑马到婆家,这匹马仅仅作为壮观瞻的一种威仪。 男家到女家接亲时,新娘要在房中哭嫁,其父母也要哭。新娘之所以哭,因父母养育之恩深重,舍不得离开父母。其父母之所以哭,因费尽心血将女儿养大,能够做事了,舍不得女儿离开,但新娘毕竟要出嫁。此时新娘须给自己的姑孃们送帕子。贵琼人的婚俗,新娘向姑孃们送帕子后,将来新娘生孩子打十朝满月时,姑孃们才给她送礼,否则姑孃们不但不送礼,还可能造成新娘与其姑孃们之间的不和。 此时男方的接亲人在耐心等待。敬神毕,新娘由其兄或弟背着起程,前面彩旗开路。这种彩旗是用一根竹杆悬挂着灯笼,灯笼上扎红带,由一人擎着竹杆走最前面。接着是一匹披红戴花的马,后面是被背着的新娘,鱼贯而行,向男家进发。 新娘到男家后,立即由公巴敬神作法,随即举行婚礼。此时新娘将自己扎的花带送给侄女,将青布或白布手巾由送给侄儿,以示长辈爱护下辈。新娘送每个长辈一双云云鞋,以示晚辈尊敬长辈。然后男家主人举行谢红仪式,由一位能言会道,善说喜庆诙谐话的长者致词,使整个婚礼达到高潮,并向红爷献礼、即所谓“红爷大人跑断腿,用个猪头表谢忱!” 当晚为男家花夜,以新房和堂屋为中心,喝茶饮酒唱歌,男女老少围成圈,携手跳锅桩。堂屋正中桌上放着酒和茶,大家绕桌唱跳一阵后,喝茶饮酒,然后又开始唱跳,这样一直闹个通宵。著名的婚事歌有《顺腊达勒》,《阿腊约》等,可惜现在已无人将其意译为汉语了。 花夜之后谢帮办,因家门房族帮了忙,主家感谢他们,请他们坐席饮酒。接着客人散去。三天之后新郎、新娘一道回门,即回娘家,然后再回来。整个婚事结束。 贵琼人办婚事一般要办几十桌。婚后第一个新年节时,新郎、新娘须到家门房族和亲戚长辈家拜新年。 综观贵琼人的婚姻制度和整个婚俗,与松理汶茂羌族基本相同,甚至某些细节也完全一样。 六、贵琼人的丧俗 贵琼人家里如死了人,死者断气后即鸣枪三响,称为放“起身炮”。然后将遗体晾在家里,让家门亲戚吊唁告别,验看是否为正常死亡。如非正常死亡,死者为女的,其娘家要前来打丧火,即前来说理,甚至打官司。死者是男的,其兄弟姊妹也要问罪,即问死者子女虐待其父之罪。 人死后,丧家立即请公巴卜算,选择日子何时埋葬。公巴根据死者生卒年月日时辰择定。入殓之先,遗体须穿戴一新,新衣只穿单数,不能是双数,一般为三、五、七件。头上须戴帽子。死者为青年人,须穿云云鞋。死者为老年人,须穿尖尖鞋,然后按择定时日埋葬。 在行葬礼之先,丧家要给死者家门亲戚中的下辈每人发一张孝布,棺材上铺红毡,上面放一只鸡。公巴敬神作法后杀羊一只,剖羊腹查看内脏何处有损伤病变,即据此断定死者因何种病去世,并据此断吉凶祸福,决定须做什么法事。这表明贵琼人将人视为与羊同体,这种作法与松理汶茂羌族一样。 新中国建立前,岚安乡贵琼人已多行土葬,只有凶死者行火葬,如抹喉、吊颈、坠岩、沉水、妇女难产而死者。由公巴主持,先给死者穿好衣服、公巴请神作法后,将遗体置于柴上焚烧,将骨灰装入坛内,再放棺材内埋葬。新中国建立前,岚安山林为各姓氏公有,祖坟墓地亦为各家族公有。即使在新中国建立后,各姓氏的人死后,仍只能埋在本姓家族的公共墓地,而不能随便乱埋。 七、贵琼人的一般社会礼俗 岚安贵琼人的家门亲戚和邻里之间,在农忙时皆换工互助,素无往还的人是不换工互助的。但谁家死了人,无论过去有无往来和仇怨,只要一听到枪声,大家都前往襄帮,认为这是行善。至于办喜事,如结婚、祝寿、生子等等,必须有人请,才前往祝贺。  上幅全局图的右边,大渡河的下游有座铁索桥,估计是通往对岸的唯一通道,应可通行小型机动车辆。后据郭建勋先生说:“该地东边有一公路可通泸定县城,索桥主要是供人行走的。该地历史悠久。旧处于冷边、沈边两大土司的管理。1935年,经军长征时,在这有一次次激战曾在一部反映经军女战士的电视片,曾出现了该地的一张老照片。高旭帆的一部电视剧《红石包》的主要外景地。” 地点:烹坝乡·泸定县·甘孜藏族自治州 时间:2004-11-09 15:04:44 贵琼妇女主要从事家内劳动,野外和田间劳动主要由男子担任。新中国建立前,岚安青壮年男子春夏季到新街(今阿坝州小金县、过去称懋功)赶烟会(即种植鸦片),家中无人从事田间劳动时,妇女才从事田间劳动。当时岚安与阿坝州的大小金川一带关系密切,并有姻亲关系。 八、其他 岚安的牧场很集中,无论在新中国建立前后,只有两个牧场:一为马方山大草坪,一是椅子山大草坝,均为大众公有。在明代以前,畜牧业在岚安贵琼人经济生活中占有很大比重,当时岚安为茶马贸易市场,汉官和汉商以茶叶、盐巴交换康藏地区少数民族的牛马。岚安的畜牧业也很发达,毛织品如毪子裹腿非常有名。至今50岁以上的还会织毪子。 岚安贵琼人放牧以堡子为单位,每家养有大小牲畜数十头,交擅长放牧的人集中管理。这样管理既得法,又节约劳力。让其他人专心农业和其他生产劳动,如织毪子、养蜂等。这种情况直到新中国建立后基本仍旧。 当地传统牲畜为牛马羊,羊有山羊和绵羊。传说从前羊群多,羊毛织品也很多。牛肉为主要肉食,马为主要力畜。羊的用处在日常生活中最大,如治病敬神,人死后确定死亡原因,卜算吉凶等,均须杀羊。穿的毛织品主要是羊毛。但到明代以后,畜牧业在经济生活中的地位下降。这种衰落主要是伴随着康藏大道南移和茶马贸易的衰落而来。 新中国建立前,岚安已有水磨,但很小,不开齿,而钻“满天星”,因此磨的粮很粗。安装绳吊的开齿大石磨,是从外面汉区引进的。 传说明代以前,岚安贵琼人的土地均为自耕,当时土地也不多。明代垦地较多,但也没有出租的。到清代,经济比较发达,用钱作货币。随着贸易交换的发展,才开始出现土地出租买卖。租子采取分庄,即对分制,租种者给出租者若干背或批(当地一种计量单位)粮食。至于借贷,其利息为加五加六,即为5%、6%。 这种租佃关系一般仅限于本民族内部。从前岚安有对外来人不准招佃出租和买卖土地的规定。外来人必须是顶门缺户才能耕种这里的土地,即某户人死绝了,外来人愿顶这家的门户,才可以耕种绝户的土地。但耕种人心须向绝户的族长租种并向其交租。 在明代,岚安堡子因系茶马贸易市场和古道要站,故堡子就是街子。后来大道南移,岚安街子也不存在了。 岚安的民歌民谣,传说故事较多,如《九仙灯》、《两个神仙斗法》等,可惜很难译成汉文。前几年用藏语文整理翻译了一些,因贵琼语与藏语不同,将贵琼语改成藏文就失真。

| ||||||||

| 最佳浏览:IE 7.0,1024x768 | 维护日期:2008-06-04 |