| 历史 | ||||||||

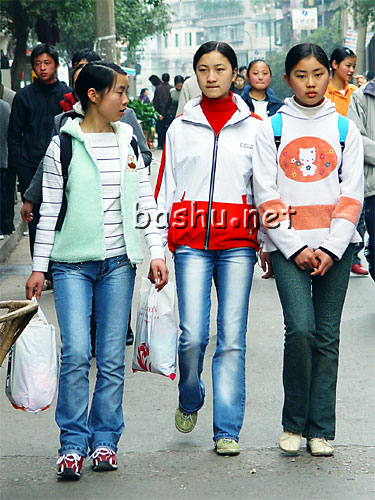

2003-3-16日(下):泸州大北街春景 ⊙雷康/编 中午,迎着春天的艳阳,我继续穿梭在泸州市的大街小巷,当来到美女成堆的大北街时,正在卖“刘黄粑”的一老一少引起了我的关注,远远地便举起了相机,慢慢地走近,拍摄了一组卖黄粑的照片。 黄粑是一种民间传统食品,在泸州市流行。黄粑也叫黄糕粑,特点是芳香浓郁,软糯香甜,外酥内嫩。它以糯米、饭米和红糖为主要原料,黄粑叶,棕叶为辅助材料,现也添加了小米、黑糯米、板栗、枣子等制作出了一系列黄粑品种,可较长时间保鲜。制作方法如下:将糯米、饭米分别置于两个盆中,淘净后加冷水泡涨,各自沥干水分。泡涨的饭米加清水磨成米浆入盆,加入经蒸化的红糖和桂花调匀制成红糖米浆。将糯米入笼用旺火蒸熟,趁热倒入红糖米浆之中调匀后加盖自然焖发半小时,待收汁后分成坯坨,用洗净的黄粑叶包成长方体,两头用棕叶扎好,依次包光为止。入笼立放,用旺火蒸1小时,再改中水焖蒸1小时即熟,取出直接食用。如果存放、取出冷透放入通风处。食时取出切成片入笼蒸5分钟即可,或是入炒锅放油煎成外酥内嫩的黄粑块,不失黄粑的风味。  在大北街和桂花街的路口,有两个女孩在明珠百货商场门外的饮食一条街前欲买菠萝。这个少女的透出一股灵气和温柔,是我认为的泸州市女孩的特征 地点:大北街·江阳区·泸州市 时间:2003-03-16 13:13:33  卖黄粑的刘老汉慈祥随和,当我向他问话时,他告诉我:他曾当过兵,拉过板板车,改革开放后继承已有近百年历史的祖传的制做黄粑的手艺,开始在大北街专卖黄粑,算来“刘黄粑”已有21年了,一直是在这个路口,不管风吹雨打 地点:大北街·江阳区·泸州市 时间:2003-03-16 13:13:47  “刘黄粑”的生意特好,买主接踵而来。一般都是现买现吃,我也发现一个老太婆,一买就是二十个,令我对这个陌生的食品产生了好印象。详见后面的视频 地点:大北街·江阳区·泸州市 时间:2003-03-16 13:14:23   装在大木筒里的“刘黄粑”。满满的一筒只剩下了底层。黄粑很便宜,一元钱一个,一顿吃一个就差不多了。刘老汉纯朴节俭,我和他聊的时间不长,他就说过两次不要浪费粮食的话。一个随父母路过的小女孩想吃黄粑,刘老汉说你一个人吃不了,就不卖。幸好我嘴也馋,花五角钱和这个小女孩分吃了半个,成了我今天中午的主食之二。详见后面的视频 地点:大北街·江阳区·泸州市 时间:2003-03-16 13:15:12 关于黄粑,还有一段传奇故事,相传诸葛亮为了巩固蜀汉后方,深入不毛之地,其间,在贵州与黔中洞主进行了一场战役,交战之前,适逢蜀军埋锅造饭,探子来报,说有蛮军临阵,诸葛亮下令出击,此役穷追蛮兵上百余里。蜀军之中的火头军久等部队不来,当时酷暑难耐,食物不上一日就发馊变味,只好往炉火添柴,并将士兵未饮用的豆制浆汁一并置于其内,以保其不变馊。待此役告捷,蜀军班师回营,这些食物足足蒸煮近两日,士兵因饥饿所致,急而食之,感觉不但色泽黄润,而且味道甘甜。当时百姓好奇,仿此手法制作,遂流传至今。       黄粑叶。离大北街路口不远处的毛家院内的住宅楼的底楼便是“刘黄粑”的制作房,我也进去看了整个制作过程,摄了像,并了解到刘老汉的心愿,想把“刘黄粑”做成系列产品,进入超市 地点:大北街·江阳区·泸州市 时间:2003-03-16 14:03:45              下午四点钟,我和焦景青坐上了返回成都市的大巴车,他把他的桑塔纳轿车停在了泸州希望饲料有限公司里,从而圆满结束了我的这次泸州处女之行。 编者按 本文已在2003-04-18日的《四川日报》第11版摘要发表,标题为:“卖黄粑的刘老汉”,《四川日报》原文点击这里。 附:现场采访“刘黄粑”时的视频摄像文件,20.6MB,点击这里下载播放

| ||||||||

| 最佳浏览:IE 8.0,1024x768 | 维护日期:2008-04-19 |