| 历史 | ||||||||

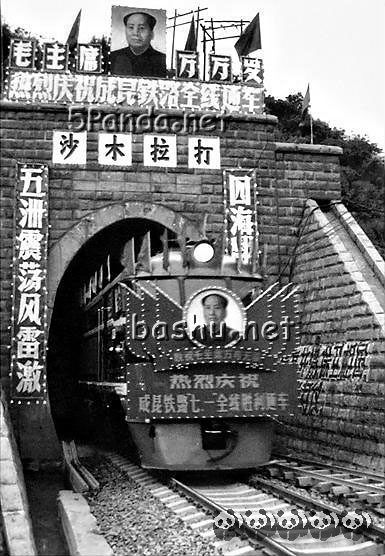

三线建设与“文化大革命” (1966~1976年) 三线建设的规划布局 1964-5月,中央作出了建设大三线的决策,四川是三线建设的重点地区之一。三线建设的目标,是要采取多快好省的方法,在纵深地区,即在西南和西北地区(包括湘西、鄂西、豫西)建立一个比较完整的后方工业体系。并且分三步作实施安排,第一步是用三年或者更多一点时间,把重庆地区,包括从綦江到鄂西的长江上游地区,以重钢为原料基地,建设成能够制造常规武器和某些重要机械设备的基地;第二步是建设西北;第三步是攀枝花建设。同时,把重庆基地、攀枝花钢铁工业基地和成昆铁路的建设,作为三线建设初期在四川的建设重点,这就是所谓的“两基一线”。此外,在四川建设的还有航天、航空、船舶、电子、核工业等大批重要项目和与之配套的建设项目,包括几百个工厂、科研单位(其中有从沿海内迁的一大批企业单位)。 攀枝花钢铁基地的建设 攀枝花钢铁工业基地建设于1964年下半年开工。基地建设中,克服了以下几个方面的特殊困难。第一,用普通高炉冶炼高钛型钒钛磁矿;第二,钢铁厂建在长约2.5km2、宽不到1km、全部面积仅2.5km2、自然坡度高达10%~20%的窄狭、坡陡、地质条件复杂的弄弄坪上,设计方面难度很大;第三,工地远离大城市,没有铁路运输,主要依靠汽车运输建设器材和生活用品。攀钢的建设得到全国许多省、市的大力支援。从北京、辽宁、山东、安徽、河南等省市抽调汽车共1,500辆,承担成都、昆明到攀枝花的长途运输。建设队伍也从各省市抽调。攀钢从1965年春动工,到1970年高炉出铁,再到1975年一期工程基本建成投产,逐步形成了年产生铁160万吨~170万吨、钢150万吨、初轧坯125万吨、钢材90万吨~110万吨的综合生产能力。到1980年,主要产品产量均达到和超过了设计水平。到1985年,累计实现税利相当于国家对一期工程的总投资。 重庆常规兵器工业的建设 1965年初,四川开始建设的项目,还有兵器工业部和第三、四、六机部安排的部分国防军工项目,以及西南金属材料厂、重钢中板厂、四川第一棉纺织印染厂、四川化工厂等。到1965年底,当年计划的项目全部按期完工。到1966年底,原定3年建成常规兵器工业的主体部分的计划,已提前一年左右基本建成。5个重庆老厂疏散搬迁项目也于当年基本完成。为重庆常规兵器工业配套和配合的项目,年底也都基本上完成了年度计划。1967~1969年,由于“文化大革命”的大动乱,四川三线建设基本上处于停顿状态。整个70年代,按照调整压缩精神,年年只安排竣工收尾,到1977年,仍有6个续建项目,总投资4.5亿元。常规兵器工业基地建设,特别是前3年的建设,有以下特点:第一,贯彻了“搬”、“分”、“包”方针,从老基地和大城市将部分军工厂搬到新基地;将部分老厂分出部分车间、试验室、设备到新厂;由老厂对口包干新建厂的人员配备、设备制造安装、技术支援等。第二,尽量利用四川原有的军工厂,进行改建、扩建。第三,除了生产用房坚持高标准建筑外,生活用房一律因陋就简,搞“干打垒”。第四,把主动支援农业列为建厂的任务之一,选址定点尽量少占或不占耕地,并且利用工厂的技术和水、电等多方面支援农业生产。  1970年7月1日成昆铁路正式通车,庆祝通车的列车驶过全线最长的沙木拉打大隧道。沙木拉打隧道位于四川省喜德县境内,成昆铁路的红峰车站和沙马拉达车站之间。原名沙木拉打铁路隧道。1966年11月完成主体工程。隧道全长6,383m,最大埋深为600m,线路为人字坡形,变坡点处的海拔高2,244m,是成昆铁路全线最高点。全隧道采用支承块式整体道床及洞口风道吹入式通风。由于地下水发育、石质松软,部分道床发生过下沉和开裂。 地点:喜德县·凉山彝族自治州 时间:1970-7-1 摄影:佚名 成昆铁路的建设 成昆铁路的修筑,始于1958-7月,筑成61km后因经济困难而停建。1964-8月复工,到1967年初,完成各项主体工程超过50%。“文化大革命”开始后,一度停工。再度复工后,于1970-7-1日全程修通。铁路通过地段的70%是山岳河谷交错,地势险峻,地质复杂,有“地质博物馆”之称。全程有桥梁991座,总长92.7km,有隧道和明峒427座,总长3.41km。桥隧合计长度占线路总长度的39.4%。全线有1/3的车站建在桥梁上或隧道内。建设者们在地质复杂的崇山峻岭中开凿隧道,架设桥梁,不仅付出了十分艰辛的劳动,有的还献出鲜血和生命,创造出不朽的英雄业绩。 襄渝铁路的建设 由湖北襄樊市至四川重庆市的襄渝铁路,是70年代四川三线建设的重要项目。整个线路由解放军铁道兵部队负责施工,川、陕、鄂3省抽调民兵配合。1968-4月,铁道兵六师、七师和机械团先后进入重庆至达县段;1969年第四季度,铁道兵八师进入毛坝至松树段,相继展开施工。1970年下半年,全线施工进入高潮。铁道兵先后投入8个师、24万人,3省动员民兵最多时达58万人,其中四川省多达30万人,参加施工。1973-10月,全线接轨通车。1978年全线正式交付营运。这条铁路沿线,地势险峻,山高谷深,地质情况复杂。线路通过大断层五十多处,裂隙粘土地带四十多km。桥隧相连,挡护工程密集。全线有36个车站修筑在桥梁上和隧道内。 三线建设中国防科技工业企事业的建设 三线建设中,国防科技工业在四川有较大较快发展。四川原有的国防科技工业企事业单位只有23个,从1964年下半年开始到1985年,共建成国防科技工业企业、研究院所及配套单位一百五十多个。其中大中型企业占97%,拥有固定资产原值占全国国防科技工业的17%,占三线地区国防科技工业的31.4%。航天工业拥有的固定资产原值和职工人数占全国航天工业的10%以上,建成了西昌卫星发射中心,能够制造战略、战术导弹和运载工具及其地面设备;建成了适应中国航空、航天事业和国民经济发展的全国空气动力研究与发展中心。船舶工业已具备生产中小型潜艇的能力。建成了中国最大的受控核聚变实验──中国环流器一号等。 三线建设中其他企事业单位的搬迁和建设 三线建设时期,从沿海搬迁了一些重要企业(其中包括部分军工厂)到四川,同时新建和改建扩建了一批重要企业。从1964-5月到1967年,内迁来川的工厂、企事业单位有90多个,1970年至1971年又内迁来川27个。与此同时,四川省还新建和改、扩建了一批工厂、企事业。这些厂矿企业包括国防科技工业、钢铁工业、有色金属工业、燃料动力工业、机械加工工业(含电子工业)、化学工业、船舶工业,还有航天、航空、核工业以及医疗工业、科研单位、高等院校等。在四川三线建设中,国家从物力、财力、技术各方面保证能源先行,于60年代后期开始兴建龚嘴、映秀湾、渔子溪、南垭河、磨房沟等大中型水电站,兴建豆坝、江油市(扩建)、白马(扩建)、华蓥山、五通桥、河门口、新庄、渡口等大中型火力发电厂,以及220千伏高压输电线路。从1966年到1975年,投资11.2亿元,建成松藻、芙蓉、宝鼎、华蓥山等重点矿井和一批地方小型煤矿。1965-6月,石油部决定四川盆地的勘探方针“以气为主”,到1966年底,已获得气田共26个,气井102口,天然气的年产量从1957年的0.67亿m3猛增到10.37亿m3。1976年钻成6,011.6m深的龙女寺构造基准井,使中国超深井钻探技术跨入世界先进行列。到1976年底,全省累计铺设天然气集输管道2,000多km,当年产气42.8亿m3。 三线建设的成就与问题 从1965年至1975年的11年中,国家在四川的三线建设投资共300多亿元,占从1950年至1985年36年间国家在四川建设投资总和的近一半。全省通过新建、改建、扩建和迁建,共建成企业事业单位350个,其中大中型企业248个,占全省587个大中型企业的42.2%(据1985年统计)。在全省工业固定资产原值中,三线建设时期形成的部分,也占40%以上。通过三线建设,使四川发展成为中国内陆腹地的一个重要的国防科技工业和科研基地;四川的能源、原材料等基础工业和交通建设相应地得到发展;带动了四川特别是四川的部分“老、少、边、穷”地区的社会经济发展。 四川三线建设中存在的问题主要是,投资结构不合理,导致产业结构不合理;工业内部尚不配套;部分企事业单位建设时选址不当,内部布局过散;职工的生活福利设施较差。1985-6月开始,对三线企事业进行了调整,一方面对一些钻山太深、布局过散、厂址存在严重问题,或没有明确的产品方向、生产无法维持的企事业,分别情况进行调整;另一方面对三线企事业单位的产品结构、服务方向作了调整,实行军民结合,使军工企事业面向现代化建设。  从1966年8月至11月,毛泽东先后八次接见红卫兵,接受检阅者达上千万之多。红卫兵也由最初的非法地下组织转为公开,并迅速风靡全国。这是红卫兵在天安门广场接受检阅时的壮观场面 地点:天安门广场·北京市 时间:1966年 摄影:佚名 “文化大革命”初期的混乱与四川省革命委员会筹备小组的成立 四川的“文化大革命”是从1966年上半年开始的。运动初期,主要是在思想、文化领域开展批判。6月,在报刊、广播中陆续对四川思想、文化界一些有影响的人士错误地进行点名批判。6月以后,重点转向对各机关、团体、企事业单位内所谓的有“历史问题”的人进行错误的批判。8月以后,矛头迅速转向各级党政领导机关主要领导干部,以及所谓的“学术权威”(即高级知识分子)。抄家、揪斗、挂黑牌游街等不法行为畅行无阻,遍及全省城乡,社会秩序出现空前的大混乱。11月,部分“红卫兵”和工人 “造反派”进驻中共中央西南局机关和四川省委机关,这些机关便无法正常工作。到年底,冲击波涉及全省各级党政机关和企事业单位。各级干部被揪斗,企业的各项管理制度被破坏,群众分裂为对立的两派。全省不少企事业单位相继被迫停工停产,学校也普遍“停课闹革命”。1967-2月起,中国人民解放军驻川部队奉命“三支、两军”(支左、支工、支农,军管、军训),在艰难的条件下,为保证人民生活,维护社会秩序,做了大量的有益的工作。5-7日下达了《中共中央关于处理四川问题的决定》,错误地把西南局、省委及成都军区的主要负责人定为四川党内走资本主义道路的当权派,全盘否定过去的一切工作;组建了包括1965年被开除党籍的原中共宜宾地委书记刘结挺和原中共宜宾市委第一书记张西庭在内的四川省革命委员会筹备小组。 省革命委员会成立前后的派性武斗 1967-5月,省革命委员会筹备小组成立后,由于江青等人的支持,刘、张篡夺权力野心勃勃,在全省挑起两派群众组织武斗。从1967-7月到1969-8月,四川各地武斗连续不断。在泸州、江津、中江、涪陵、西昌市、云阳、达县等地相继发生大规模武斗。成、渝两市、南充、内江市等地区也长期武斗不止。不少地区形成了派性武装割据的局面。武斗造成了人民生命和国家财产的惨重损失。仅泸州武斗期间,五十多万人口的合江县,从财政开支的武斗经费就达一百四十多万元,浪费粮食五百多吨。全省农业生产连年下降,其中粮食总产量从1966年的2,210万吨,下降为1968年的2,009万吨;工农业总产值由1966年的151.39亿元下降为1968年的102.57亿元(1957年不变价)。 “反复旧”造成的破坏 1968-5-31日,四川省革命委员会经中共中央批准正式成立。同时,各地市州县也相继成立了革命委员会。省革委开始在原省委、省人委所属机构建立业务工作班子,开展业务工作,安排生产任务。此时,担任省革委领导职务的刘结挺和张西庭,把他们没有掌握控制的地区和单位,都说成是“复旧”。1968-10月以后,刘、张借批判所谓的“二月逆流”,在全省发动了“反复旧”运动。这一运动在1969-2月到4月达到高潮。6月,受到毛泽东批评之后,才逐步收场。“反复旧”运动,使四川局势又发生了一次反复,工农业生产再次遭到破坏。1969-11-5日到12-27日,中共中央决定,再次召开解决四川问题的会,并作出决定,调整省革委领导班子,同时成立四川三线建设领导小组,加强三线建设的领导。中央领导人指出,刘、张是个人野心家,要发动群众揭发批判。并且决定在北京为四川举办一期5,000人左右的学习班。1970-8-11日,中央决定让刘、张“靠边站”。16日又决定把他们送北京的学习班。至此,刘、张实际已经被赶下台。 “批林批孔”的冲击 1974-1-18日,中共中央正式布置开展“批林批孔”运动。“ 四人帮”在四川培植的帮派势力闻风而动,大造舆论,攻击四川各级领导是“儒家班子”、“复辟班子”,要“搞垮”、“砸烂”;对反对他们的干部、群众,扣上“复辟势力”、“走资派”、“投降派”等帽子。在成都,他们冲击中共四川省委和成都市委机关,掀起层层“揪孔老二的徒子徒孙”的恶浪。在重庆,出现了“民办‘十大’宣传队”,搞串连,发展组织,诬蔑四川是“林彪的根据地”,胡说“四川从上到下都是宗派班子”,宣称“现在是夺权的最好时机”,煽动层层夺权,使一些刚刚有转机的企业,重新陷于半瘫痪。铁路干线不畅通,特别是成都、重庆运输枢纽严重堵塞。1974年全省工农业总产值从上年的224.18亿元降到216.88亿元(1970年不变价)。全省形势再次出现反复。 1975年的整顿 1975年初,邓小平主持中共中央和国务院日常工作,集中力量抓各方面的整顿,四川形势明显好转。四川加强了对于重点企业的整顿,一些企业整顿和恢复了工艺技术和规章制度,加强组织纪律性,解决领导班子软、散、懒的问题,企业形势开始发生变化。7月,邓小平同中共四川省委主要负责人谈话时,强调四川要树立“农业第一”的思想,管农业的班子要加强,要研究农业方面的问题。四川随即调整和加强了各级管农业的领导班子,切实领导农业生产,加强工业对农业的支援。当年秋冬,组织了1,200万劳动力,治山治水。通过一系列工作,扭转了1974年农业生产下降的局面。在工业方面,配合铁道部对铁路运输进行了整顿。初步改变了钢铁、煤炭、电力严重紧缺的局面。基本建设进度加快。科学、文化、教育、卫生等事业,经过整顿也都有新的起色。1975年全省工农业总产值达到253.68亿元(1970年不变价),创四川历史最高纪录。1975-11月,“批邓、反击右倾翻案风”运动开展后,四川开始了又一次的大反复。 “批邓”带来的灾难 1976-2月,中共中央召开“转弯子”会议,江青、张春桥在会上向中共四川省委负责人施加压力,要发展四川的一个派头目入党。消息传来,四川的几个帮派头目受到很大“鼓舞”,他们发誓要“为首长(四人帮)争气”。他们多次密谋策划,企图以他们为核心,“解决省、市委的问题”。他们宣称“走资派是一层人”,“走资派各级都有”,“要揪出还乡团长 ”和“复辟势力代表人物”。1976-3月,他们大闹省委召开的会议。3-5日又借口在成都闹市区大打出手,制造流血事件。3-10日,他们聚众冲击成都市委,“进驻”省委机关达两天两夜。3-12日,又策动了“150人上京告状”事件。这一系列事件发生后,全省形势迅速恶化。4月,处理“天安门事件”的决定公布后,不少单位的帮派分子公开伸手要“官票”、“党票”,围攻领导人,破坏生产,使不少工厂一段时间陷入瘫痪状态。这种情况延续到1976-10月“四人帮”被粉碎后才结束。“批邓、反击右倾翻案风”,使全省19个中共地、市、州委中的8个被整瘫痪,还有相当一部分处于半瘫痪状态。207个中共县(市、区)委中,被整瘫痪的有三十多个。1976年全年工业总产值只完成年度计划的82.1%,农业减产,农业总产值比上年度下降5.2%。粮食产量比1975年减少38.5万吨。工农业生产萎缩,使城乡人民生活受到了严重的影响。

| ||||||||

| 最佳浏览:IE 8.0,1024x768 | 维护日期:2008-04-19 |