| 人物 | ||||||||

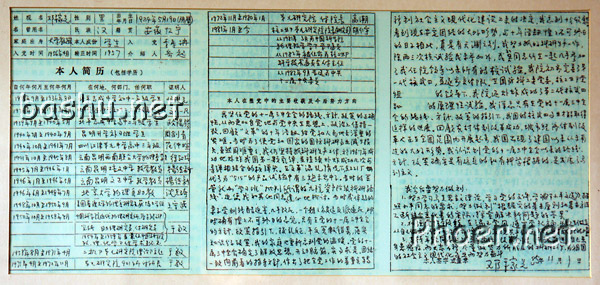

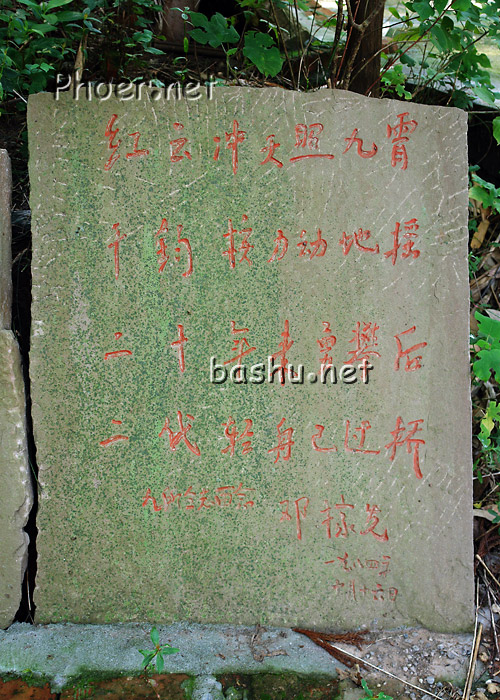

中国科学院院士。属鼠,农历1924年五月十九日出生在安徽省怀宁县。 1945年抗战胜利时,邓稼先从于西南联合大学物理系毕业,在昆明参加了共产党的外围组织“民青”,投身于争取民主、反对国民党卖国独裁的斗争。翌年,他回到北平,受聘担任了北京大学物理系助教,并在学生运动中担任了北大教职工联合会主席。抱着学更多的本领建设新中国之志,他于1947年通过了赴美研究生考试,于翌年秋进入美国印第安那州的普渡大学研究生院。由于他学习成绩突出,不足两年便读满学分,并通过博士论文答辩,1950年获美国普度大学物理学博士学位。此时他仅有26岁,被钱三强称为“娃娃博士”。  1950年8月,邓稼先在美国获得博士学位9天后,便谢绝了恩师和同校好友的挽留,毅然回国。同年10月,邓稼先来到中国科学院近代物理研究所任研究员,此后的8年间,他进行了中国原子核理论的研究,担任了原子弹的理论设计负责人,解决了中国原子弹试验成败的关键性难题。数学家华罗庚后来称,这是“集世界数学难题之大成”的成果。邓稼先不仅在秘密研究所里费尽心血,还经常到飞沙走石的戈壁试验场。1964年10月,中国成功爆炸的第一颗原子弹,就是由他最后签字确定了设计方案。他还率领研究人员在试验后迅速进入爆炸现场采样,以证实效果。他又同于敏等人投入了对氢弹的研究。按照“邓-于方案”,最后终于制成了氢弹,并于原子弹爆炸后的两年零8个月试验成功。这同法国用8年时间、美国用7年、前苏联用4年的时间相比,创造了世界上最快的速度。 1956年4月加入中国共产党。历任中国科学院近代物理研究所(后易名为原子能研究所)副研究员兼中国科学院物理学数学化学部副学术秘书,第二机械工业部北京第九研究所(后改为第九研究院)所长,核工业部第九研究设计院研究员、院长,核工业部科学技术委员会副主任,国防科工委科学技术委员会副主任。主要从事核物理、理论物理、中子物理、等离子体物理、统计物理和流体力学等方面的研究。 自从1958年到北京第九研究所以后,组织领导开展爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,对原子弹的物理过程进行大量模拟计算和分析,迈开了中国独立研究设计核武器的第一步;领导完成了中国第一颗原子弹的理论方案,参与指导核试验前的爆轰模拟试验。在原子弹试验成功以后,组织力量对氢弹设计原理进行探索并选定了技术途径,组织领导和亲自参与了中国第一颗氢弹的研制和试验工作。  “邓稼先旧居”由邓稼先夫人许鹿希题名,在邓稼先旧居前塑有邓稼先像,座碑上刻有邓稼先事迹简介。据说,美国进行了一千多次核试验,而中国一共45次核试验,邓稼先生前所进行的32次核试验中,由他亲自签字的就有15次 地点:中国工程物理研究院旧址·长卿镇·梓潼县·绵阳市 时间:2007-07-22 9:35:36 1970年代后,致力于组织、领导、规划新的核武器工作。1979年,邓稼先担任核武器研究院院长。是中国核武器理论研究工作的奠基者和开拓者之一。曾获1982年中国自然科学奖一等奖、1986年中国科技进步奖两项特等奖、1987年和1989年中国科技进步奖特等奖。1984年被评为国家级中青年有突出贡献的专家,1986年7月获全国劳动模范称号,荣获中国七五期间第一枚全国劳动模范奖章。 1986年7月29日,邓稼先因病在北京去世。 1996年7月29日,中国进行了最后一次核试验,当天中国政府郑重向世人宣布,中国开始暂停核试验。 选择这一天,是为了纪念邓稼先去世10周年。

| ||||||||

| 最佳浏览:IE 7.0,1024x768 | 维护日期:2008-04-19 |