| 人物 | ||||||||

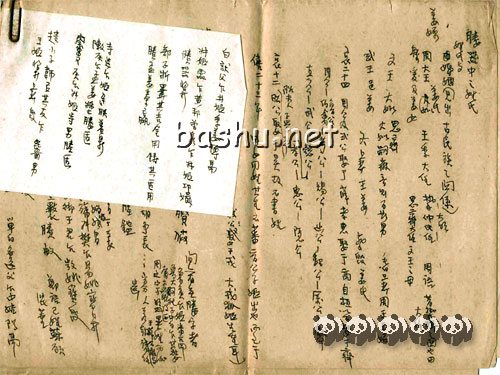

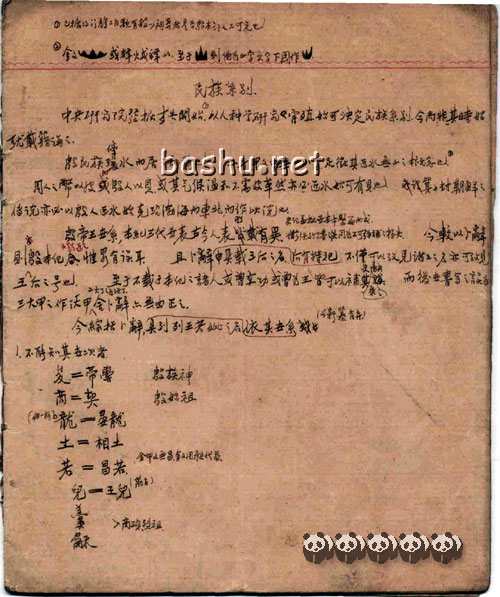

徐中舒先生的考古学与巴蜀文化研究 ⊙林向/文 今年是中舒先生诞辰百年,为缅怀这位史学界、教育界成就卓著的学者、良师,谨从学习先秦史的点滴体会,作一些介绍。管窥蠡测,错漏难免,欢迎批评指正。 先生学术兴趣广泛,知识渊博,造诣精深,尤其在先秦史领域的突出贡献,更为史学界特别推重。1962年,中央召开高校文科教材会议提出编著九部断代史,其中的先秦史就委托先生承担。其余各种如秦汉史的翦伯赞、魏晋南北朝史的唐长孺、宋史的邓广铭、元史的韩儒林、清史的郑天挺等,均为公认的该段权威学者。1979年,为召开全国史学工作规划会议,中国社科院历史研究所拟订规划草稿,指出中国古代史应着重分段进行深入研究,建议成立若干断代研究中心,并举例说,比如四川大学即可组建先秦史研究中心。同年,教育部又委托先生举办“先秦史进修班”,为国内各兄弟院校培养教学骨干。这些事例说明,学术界对先生的先秦史研究工作是充分肯定的,反映出对先生数十年辛勤探索的高度评价,这绝非偶然。  徐中舒手稿 从1925年先生考入清华国学研究院,师从开创我国新史学的几位大师王国维、梁启超、李济之等,便为先生的学术活动奠定了坚实的基础。当时王国维讲授《古史新证》,率先指出:“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外更得地下之新材料。由此种材料,吾辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言亦不无表示一面之事实。此二重证据法惟在今日始得为之。” 为我国传统史学研究方法别开生面,确实不愧为“新证”。梁启超讲授《中国文化史》,根据他多年来倡导的“新史学”,猛烈批判传统旧史学为“君史”,宣扬进化发展的历史观和注重社会生计、文化学术等多方面的“国史”、“民史”。李济之讲授的人类学、考古学,更是国内前所未闻的新学科。先生对“国学”亦即传统典籍素具良好功底,得闻几位导师演示用近代科学研究方法“整理国故”的典型例证,从而领悟到治学门径,遂得豁然贯通。学习仅一年后便按规定提交论文:《从古书中推测之殷周民族》而毕业。从先生这第一篇史学著作已可看出,他开始尝试运用诸导师的方法来研究先秦历史问题,并且取得了可喜的初步成果。 先生治先秦史,首重批判眼光。在继承清代汉学考证历史文献实事求是的基础上,不是囿于传统信古非今,而是力求批判旧说,别出新解,陈言务去。在《从古书中推测之殷周民族》中即称:“牧野之役,本为两民族存亡之争。其后周人讳言侵略,而儒家又造为吊民伐罪之说。于是此东西两民族盛衰变迁之迹,遂湮没而无闻焉。今由载籍及古文字,说明殷周非同种民族。” 其后先生更进一步指出,殷周之际,“旧有之纸上史料,其出于当时所记述者如《周书》所载,既为周人一方面之辞,而又残缺不全。其出于后来相传述者,如战国之世百家所称,大王王季文武周公积德累行吊民伐罪之说,则又食土践毛之民、历代积誉之总录。至于殷人亡国之后,国与史料俱湮,其所蒙诟厉诋讠其之辞,……积毁所至遂使商纣为一穷凶极恶之人君。……往日学者习闻于此等积毁积誉之说,遂无不以殷周之兴亡系于国君之仁暴而不系于国力之消长。此在稍具近代史识者皆知此等因果关系实非国家兴亡唯一之解答。”(《殷周之际史迹之检讨》) 所谓“近代史识”,即指比传统封建史学高出一个历史阶段的西方资产阶级史学,也便是在史学领域用民主与科学批判专制与迷信,用物竞天择的发展进化史观批判颂古非今的退化堕落史观。解放后先生努力学习历史唯物主义理论,史识更有新的跃进,这当是先生在研究工作中多有创获的基点。 有了新理论却不忘旧史料,反而更加重视对历史资料的考证和开掘拓展,这是先生治先秦史的又一特色。先生明确肯定:“史之良窳以史料为准,史家不能无史料而为史,犹之巧妇不能无米而为炊。……兹所检讨者,即以下列三原则为据:(一)综合旧史料中有关地理之记载,而推论其发展之次第。(二)以新史料中涉及地理者,证明旧史料之可信。(三)以后来开国期之史事比拟之。”(《殷周之际史迹之检讨》) 这三条原则讲的是:一要广泛搜求并考订传统的文献材料,二要用古文字学和考古学的新材料印证补充和丰富文献材料,三要用文化人类学的材料(包括历史上有关少数民族、邻国以至世界各地后进民族的记载),进行比照阐释而推出新解。这显然是继承王国维的“二重证据法”并加以发扬光大,也就是要求尽量掌握丰富的原始资料和辅助材料,通过批判地审核以探寻其内在联系,从而对研讨的课题作出详尽合理的说明。这两者又是相辅相成不能分割的,如先生所说:“中国古书中保存有关周代田制的资料,不能说少,只是零碎得很。我们必须对人类历史有了整体观念,我们才能充分利用这一大批材料,以阐明古代社会的真相。这犹如人类学家、古生物学家、考古学家对于人类学、古生物学、古器物学先有了一套整体观念,然后他们才能够从一颗牙齿、一片残骸、一块陶片,恢复它固有的形态。……人类社会的历史,现在正靠着地下发现的资料,和现存的浅化民族的调查记录,逐渐补充、复原,哪能限于书本上的记载呢?”(《试论周代田制及其社会性质》) 整体观念建立在进步的历史科学理论之上,历史科学理论又必须结合丰富而又加以考证精选的确切资料,经过长期冷静钻研,才能够真正解决历史的具体问题。在整体观念指导下研究具体问题,通过对具体问题的正确解决再加深对整体观念的认识领会,这样反复促进,不断总结提高,使得研究工作日益精进,这可能正是先生在先秦史领域继续开拓前进的成功足迹。 先生治史颇注意于社会经济基础,在他早年的力作《耒耜考》中即指出:“殷商末期,周兴西方,其物力与文化当均在殷人之后。但其农具用金属制,则似较早于东方。……耜的特点即所以优于耒者,自是其下端这金。……此事看来虽是一两个名称含义的演变,而实是古代社会生产上一大改革。周人有了这两种金属制的农具,才能发展他们所讴歌的“如茨如梁”、“如坻如京”的新农业。我们要晓得凡是历史上有价值的文化决不产生于悬鹑悬豸亘的社会中,丰富的文化必建筑在丰富的物质上。” 至于此文的论证途径,主要则是“二重证据法”,先生说:“我们农业史的开端,向来只有几个传说。……但最近因为甲骨文及有款识的铜器的发现与印行,使古代史料更有地下材料为之证明,关于古代社会的情况,因此也可推测若干;而古文字中由耒耜孳乳之字,又数见不甚少,因取以互相参证,述之如次。” 在本文最末附论犁耕问题时,先生明确肯定:“牛耕的开始,今唯于古代遗物中求之。”其重视考古发掘实物的决定性作用,更属对“二重证据法”的进一步发展。其后在《古代灌溉工程起源考》、《井田制度探原》、《论东亚大陆牛耕的起源》、《试论周代田制及其社会性质》等论著中,先生一直沿着这一方向努力并不断有所创获。 广泛运用文化人类学材料解释古史,是先生研讨先秦史的重要方法。先生早年曾说:“人类社会的演进,由狩猎、游牧以至耕稼,应有一定的步骤。”(《耒耜考》)而在《从古书中推测之殷周民族中》即称:“观后世新兴之邦,其初多受其邻近大国之封爵,则周之与殷,其关系料当如此。及文王受命称王,武王伐纣克商,皆国力既盛之后自然结果。亦犹后世新兴之邦国力既盛之后,亦并曾受其锡封之大国而灭之,如金之于辽,元之于金,清之于明,其事先后如出一辙。” 后来更明确指出:“殷代的侯甸男卫四服,我们如用辽代的社会来比拟,就更加明了了。……人类社会发展,在相同的阶段上,有相同的社会形态,这是科学的历史规律性又得到一次的证明。”(《试论周代田制及其社会性质》) “殷周的革命和后来辽金的兴亡,在发展的过程中更为相似,这并不是偶然的历史重演,而是这两个相先后的朝代,在社会发展的过程中,恰好是走在同一个阶段上,这正是科学的历史规律性应有的现象。”(《论西周是封建制社会》) 在《论尧舜禹禅让与父系家族私有制的发生和发展》中,先生更广泛引用《三国志·乌丸传、夫余传》、《新五代史·契丹传》以及元初和清初的史事,说明“远古部落或部落联盟酋长的代立,是采取推举制的,不是父子相继”。尤其是引用《魏书》、《周书》的《宕昌羌传》,完整地反映了从独立部落到部落联盟,以至因军事屯聚频繁而产生世袭酋帅的统一领袖,并逐步演变为称王传子的局面,指出“宕昌羌这个发展的次第,也就是尧舜禹由禅让以至传子的过程”。所以先生曾概括说:“边区文化总是古代典制的保存者。”(《黄河流域穴居遗俗考》)广泛参照文化人类学材料以印证古史,确乎为历史研究开拓了新天地。  徐中舒手稿 先生勤奋好学,又享大年,毕生辛苦耕耘,当获硕果。先生投入先秦史领域的创造性劳动,在同行专家中影响巨大。《耒耜考》问世五十余年后,又为《农业考古》杂志全文重刊。《再论小屯与仰韶》也在发表五十多年后,收入《夏文化论文选集》,选集编者并在《前言》中指出:“三十年代初期,徐中舒先生首次利用田野发掘的考古资料研究夏文化,说‘从许多传说较可靠的方面推测,仰韶似为虞夏民族遗址’,‘依据中国史上虞夏民族分布的区域,断定仰韶为虞夏民族的遗迹’,提出仰韶文化为夏文化说。这个意见在三十和四十年代的我国史学界一直居于主导地位。” 先生在1955年发表的《试论周代田制及其社会性质》中提出:“为休耕的田,新为休耕后新种的田,畲为休耕后连续耕种的田。第二年仍耕这三部分田,不过其中新畲已转为新畲■,第三年又转为畲■新了。” 次年南开大学王玉哲教授即引述并称:“尔雅·释地:‘田一岁曰■,二岁曰新田,三岁曰畲。’后世注家对这段文字解说很不相同,唯有徐中舒先生的解释最为正确。”(《历史研究》1956年7期) 甚至与先生意见相反的学者也并不低估先生的观点。李亚农曾说:“自疑古思想得势以来,《诗经·毛传》的命运也不甚佳。……但彻底地把《毛传》的史料价值取消掉了的,既不是郑樵朱熹等人,也不是胡适,更不是其他任何人,而是徐中舒先生的《豳风说》。徐中舒先生是我们中国的一位优秀的历史学家,著者亦曾根据他的见解来讨论过殷代的历史。他这篇否认《毛传》的史料价值的《豳风说》十分有名,史学界有不少朋友几几乎认为它已成定论……”(《李亚农史论集》第857~858页) 此处引用并非要讨论《豳风》年代,更无意评说各家是非。只是想借此说明,某种观点受其论敌重视的程度,也许是衡量此观点价值的可靠标尺。科学探求无止境,任何人的具体结论都可能有误。但如果称得上是经过深思熟虑、实事求是的一家之言,总会受到同行的尊敬和认真对待,因为这体现了著者严谨敬业的科学精神。我认为先生研究先秦史以至治学的这种基本态度,更是值得我们永远学习的。

| ||||||||

| 最佳浏览:IE 7.0,1024x768 | 维护日期:2008-04-19 |