| 旅游 | ||||||||

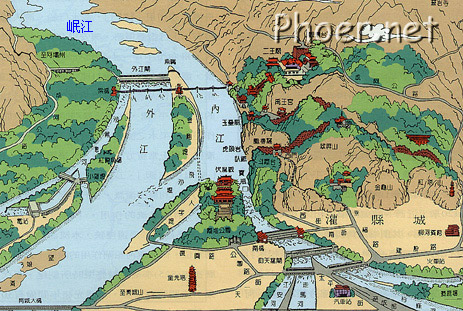

渠道工程 ⊙雷康/编 公元前316年秦国灭蜀,领有蜀地。秦昭王在位后期(公元前276~前256年),蜀郡守李冰(公元前四世纪时人)在蜀人治水经验的基础上,于成都平原顶点,岷江刚出山口的江心中“造堋雍水”,叠砌分水鱼嘴,把岷江一分为二。“外江”为岷江正流(南江),泄洪排沙;“内江”为灌溉水渠(北江),导水灌田,使成都平原平畴万顷,沃野千里,成为我国著名的天府之地。内江乃傍玉垒山脚人工开凿之渠道,由凿开坚硬岩石所成“宝瓶口”引水,以供航运灌溉之用。宝瓶口上游内外江之间则有“飞沙堰”,可以将拦阻在宝瓶口外的过量洪水和沙石泄入外江。成都平原在四川盆地西部龙门山脉和龙泉山之间,乃由岷江、沱江及其它河流冲积而成。都江堰的建成,使外江成为洪水和沙石的排泄信道,使内江水系范围内的政经中心“成都”不仅解除了旱涝之害,同时又引进水源,满足了灌溉、通航和漂木的需求,是古代一个综合水资源开发最成功的典范。后魏·郦道元《水经注》引南北朝《益州记》说:蜀郡“水旱从人,不知饥馑,沃野千里”,时人称为“天府”。如今我们仍称四川为天府之国,那么都江堰恰是天府中的一道“银”河。  似乎这也是我办巴蜀网以来第一次站在秦堰楼上,我仔细地眺望,尽管能见度不高,但我还是极力分辨着我曾多次走过的每一处的树和石,追寻着已消失多年的发生在这里我身边的故事……只是一切的一切都如同远处的山峦一样越来越茫然、越来越淡出 地点:秦堰楼·都江堰景区·灌口镇·都江堰市·成都市 时间:2004-06-07 9:44:05  更上层楼,来到最高的第五层,整个水利工程尽收眼底。从右到左:鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口……我面对的就是造福了天府之国千秋功业的、历经2000多年而不废的都江堰水利工程,似乎一个个古代人物反而在我眼前越来越生动、越来越淡入 地点:秦堰楼·都江堰景区·灌口镇·都江堰市·成都市 时间:2004-06-07 9:46:56 都江堰水利工程包括:凿离堆、壅江作堋、和大规模导江穿渠等一系列的建设。在都江堰创建初期,我国正处于青铜与铁器并用时代,当时火药尚未发明,这要在坚硬的角砾岩山体中开凿一个宽10多米,深20多米的取水口,实在是一项相当艰巨的工程,因之晋·常璩《华阳国志》记李冰修僰道(今宜宾)时“其崖崭峻不可凿,乃积薪烧之”,所以推想宝瓶口的开凿也可能采用了烧石开山的古法。其法乃在岩体上架柴灼烧使之炽热,然后浇水或醋使之淬裂,再以铁制工具凿去一层,如此逐层烧凿,反复进行,乃不愁宝瓶口开凿不成。宝瓶口是控制内江水量的咽喉,其上为飞沙堰,再上为鱼嘴,乃供内外江分水之用。鱼嘴、飞砂堰和宝瓶口构成了都江堰渠首的三大主体工程,“鱼嘴”分水分砂;“飞沙堰”泄洪排沙;“宝瓶口”引水输沙,各有其独特功能和作用,是都江堰设计者最伟大、最杰出的巧思。都江堰堰首左岸玉垒山山脉有一座崇奉李冰父子功绩的“二王庙”,庙门照壁嵌都江堰治水“三字经”,中有“分四六,平潦旱”的格言。格言的意思是春耕时分,岷江来水量少,而下游成都平原农民灌溉需水量大,引水进入内江干渠可从鱼嘴分水六成,而外江仅得四成。但到了夏秋洪水时期,灌区需水减少,并希望减少洪水成泛,其分水比例即自动倒转,内江只进水四成,而大部份洪水即由外江排泄,并由飞沙堰溢洪,而宝瓶口此时亦发挥了“节洪”的功能。这种利用鱼嘴处岷江江心,外江河口正对岷江来水,口宽96米;内江则向左偏转,口宽约130米,平时水量平平,按口宽比例约四六分,但水大时,主流漫过河心滩,急流直趋外江,内江分流比乃减少。又因宝瓶口宽仅20米,进水受到节制,部份洪流乃越飞砂堰顶漫溢,重入外江,使洪水不得为患。此时离堆亦发挥了挡水的功能,使都江堰完成了“水旱从人”,“尽得天利”的功能。 李冰治水,又有“深淘滩,低作堰”六字诀。“深淘滩”乃防河床壅塞,“低作堰”乃用以减低水之阻力,因势利导,以杀水势,所用“竹笼石”法(今称“蛇笼”,仍多用),就地取材,经济简易,犹为后人普遍采用。淘滩又有铁板为准则,据传古为石马,今为明·万历年间(1573-1619)所埋卧铁,见“铁”则深浅适度,乃都江堰每年岁修之圭臬。“掘堰开滩”,“下埧佣工”,所谓“循之则治,失之则乱”,实乃都江堰治水千年经验所积成,至今沿用。杜工部诗“锦江春色来天地,玉垒浮云变古今”,即指此。 都江堰渠道纵横,密如蛛网,有主要渠道526条,支渠2200条,全长1170公里,目前灌溉面积已扩大到3500平方公里,并计划逐步扩展到6000平方公里。都江堰无大坝拦水,无闸门控制,纯粹利用天然地形,因势利导,真正达到了“天开于前”,“工成于后”的天人相契的目标。其设计施工不仅有其科学性,亦有其“道法自然”的哲学意义。都江堰历二千二百余年,兴久不废,是有其道理的。成都平原田畴千里,物产丰饶,无天旱雨涝之灾;岁无饥馑,年有丰余,赢得“铁板粮”美誉。都江堰达灌田之利,故又称“金灌口”,终使蜀郡亿万人民得足食丰衣,“富甲天下”,号称“天府”。 渠道工程通过鱼嘴分水堤、宝瓶引水口和飞沙堰泄洪排沙的有机配合,科学地解决了江水自动分流、自动排沙、自动排水和引水的难题,使内外江的水量始终按四、六分成,即洪水时内江四成,外江六成,枯水时外江四成,内江六成,保证灌区既有足够的水源,又不至于发生水灾。德国地理学家李希霍芬也感叹道:“都江堰灌溉方法之完美,世界各地无与伦比。”  都江堰水利工程示意图 鱼嘴分水堤 “鱼嘴”鱼嘴是岷江江心的分水堤坝,形如鱼嘴,伸入江心,将岷江分为二江。外江是岷江正流,俗称“金马河”,主要用于排洪;内江水则通过宝瓶口引入成都平原灌溉千万亩农田。 飞沙堰溢洪道 “溢洪道”具有泄洪排砂的显著功能,故又叫它“飞沙堰”。飞沙堰看上去十分平凡,其实它的功用非常之大,可以说是确保成都平原不受水灾的关键要害。飞沙堰的作用主要是当内江的水量超过宝瓶口流量上限时,多余的水便从飞沙堰自行溢出;如遇特大洪水的非常情况,它还会自行溃堤,让大量江水回归岷江正流。另一作用是“飞沙”,岷江从万山丛中急驰而来,挟着大量泥沙,石块,如果让它们顺内江而下,就会淤塞宝瓶口和灌区。古时飞沙堰,是用竹笼卵石堆砌的临时工程;如今已改用混凝土浇铸,以保一劳永逸的功效。 宝瓶口 宝瓶口由人工开凿,进水口仅有10m多宽,宝瓶口起“节制闸”作用,能自动控制内江进水量,是在玉垒山伸向岷江的长脊上凿开的一个口子,因它形似瓶口而功能奇持,故名宝瓶口。留在宝瓶口右边的山丘,因与其山体相离,故名离堆。离堆在开凿宝瓶口以前,是湔山虎头岩的一部分。由于宝瓶口自然景观瑰丽,有“离堆锁峡”之称,属历史上著名的“灌阳十景”之一。  安澜索桥,又名“安澜桥”、“夫妻桥”。全长240m多,飞架岷江南北,是古代四川西部与阿坝之间的商业要道,是藏、羌、汉族人民的联系纽带 地点:二王庙·都江堰景区·灌口镇·都江堰市·成都市 时间:2004-06-07 11:18:33 安澜索桥 安澜索桥始建于宋代以前,明末毁于战火。索桥以木排石墩承托,用粗如碗口的竹缆横飞江面,上铺木板为桥面,两旁以竹索为栏,全长约500m。现在的桥,下移100m多,将竹改为钢,承托缆索的木桩桥墩改为混凝土桩。坐落于都江堰首鱼嘴上,被誉为中国古代五大桥梁之一,是都江堰最具特征的景观。每逢江水涨落,游人多至此观潮。 岷江滔滔恶浪,没有修建索桥前,民谣有“走遍天下路,难过岷江渡”之说。 清嘉庆八年(1803)五月十五日,渡口翻船,一百余人葬身鱼腹。如此惨状,私塾先生何先德夫妇坐卧不安,他俩察看地形,翻阅建桥史料,请教当地水、木工人,报经官府,游说八方募集资金,清嘉庆九年五月带领四乡百姓动工建桥。桥尚未完工时,两个樵夫不听劝阻,顶风过桥,落水丧生。渡口“把头”买通官府,诬以草菅人命之罪。何先德先生含恨九泉。何妻强压悲愤,继承夫志,完成了索桥的修建。桥上横铺木板,竹缆为栏,行走平安,故名“安栏桥”,后改安澜桥,取不畏波澜,安然过江之意。人们为感激何先德夫妻的功德,又称“夫妻桥”。

| ||||||||

| 最佳浏览:IE 7.0,1024x768 | 维护日期:2008-04-19 |